「さっきもその話ししてたよ!」

「そうだったかな・・・?」

高齢者との会話の中であるあるの話ですね。

私の母も75歳を過ぎた頃からちょくちょくそんな会話が見られました。

今思えばすでに認知症が始まっていたように思います。

母の認知症の経過を思い出しながら、家族の対応や苦労を少しずつ書いていこうと思います。

私の経験が同じように介護されている方の何かのお役に立てれば幸いです。

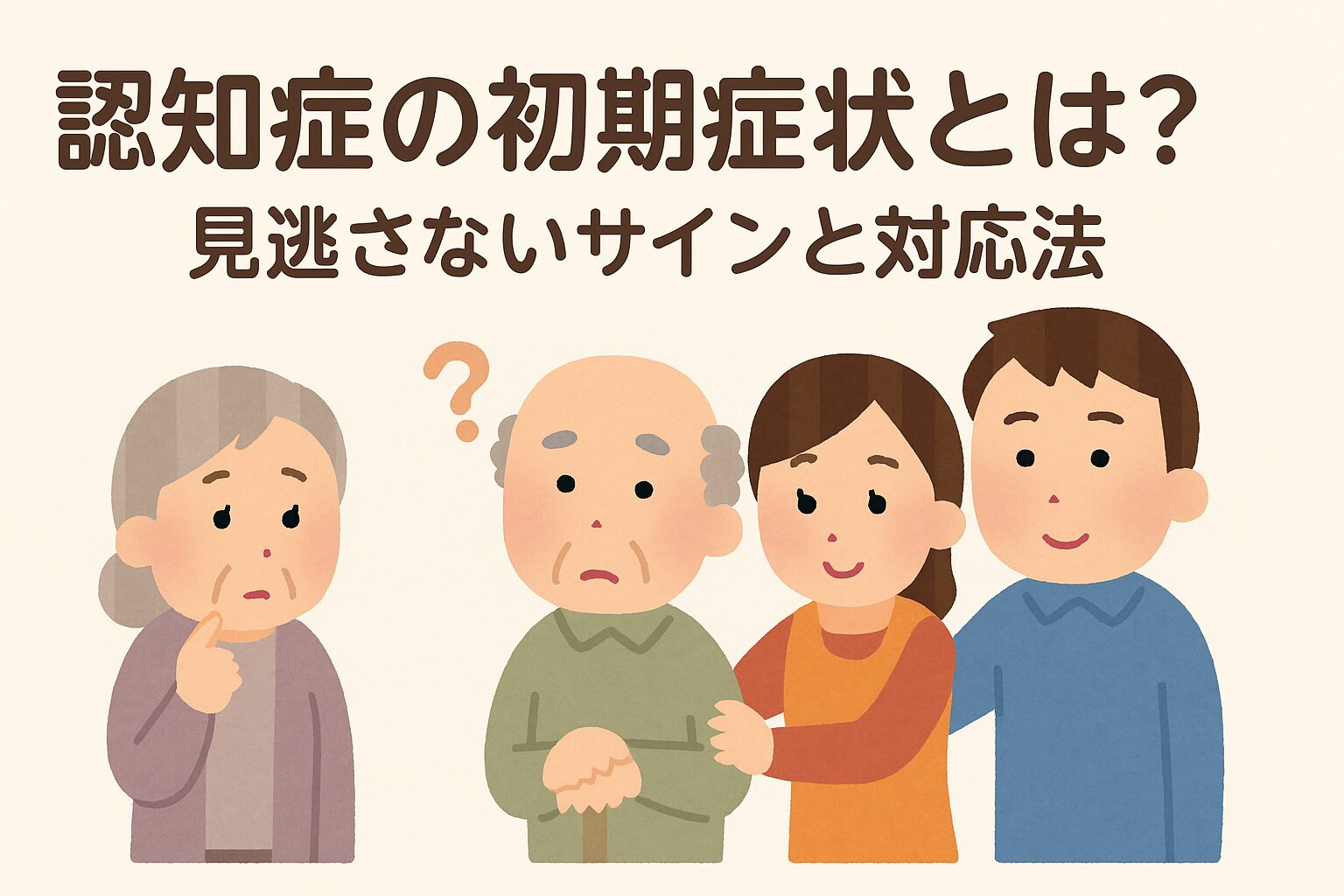

認知症の初期に見られるサインとは?

物忘れが目立つようになる

たとえば、昨日の夕食や会話の内容をすっかり忘れてしまったり、財布やカギをよくなくしたりします。

同じ話を何度も繰り返す

本人は覚えていないため、何度も同じ話題を話すようになります。

慣れた場所でも迷う

長年住んでいる地域なのに、道に迷ったり、目的地にたどり着けなかったりします。

言葉がうまく出てこない

「あれ」「それ」などの指示語が増えたり、言いたい言葉が出てこなくなったりします。

予定や約束を忘れる

病院の予約や家族との約束など、大事な予定も忘れてしまうことがあります。

私の母の場合は認知症の初期症状として「物取られ妄想」がありました。

「おたまを取られた!」「ポケットティッシュがなくなった!」

取られたと思っている物は日用品で安いもの😅💦

お金と言い始めたらどうしよう・・・😭と心配していましたがそれはありませんでした。

こんなとき、どうすればいい?

否定せず、やさしく受け止める

「また忘れたの?!」と責めずに、安心できる声かけをしましょう。

母には「高い物ではないし、いいんじゃない? もしかしたら起き忘れてどこかから出てくるかもよ!」

など伝えていました。

「取られた!」のフォーカスしないよう話題を変えて気を逸らしたりもしました。

ただ、毎日一緒に過ごしている父の負担は相当なものだったと思います。

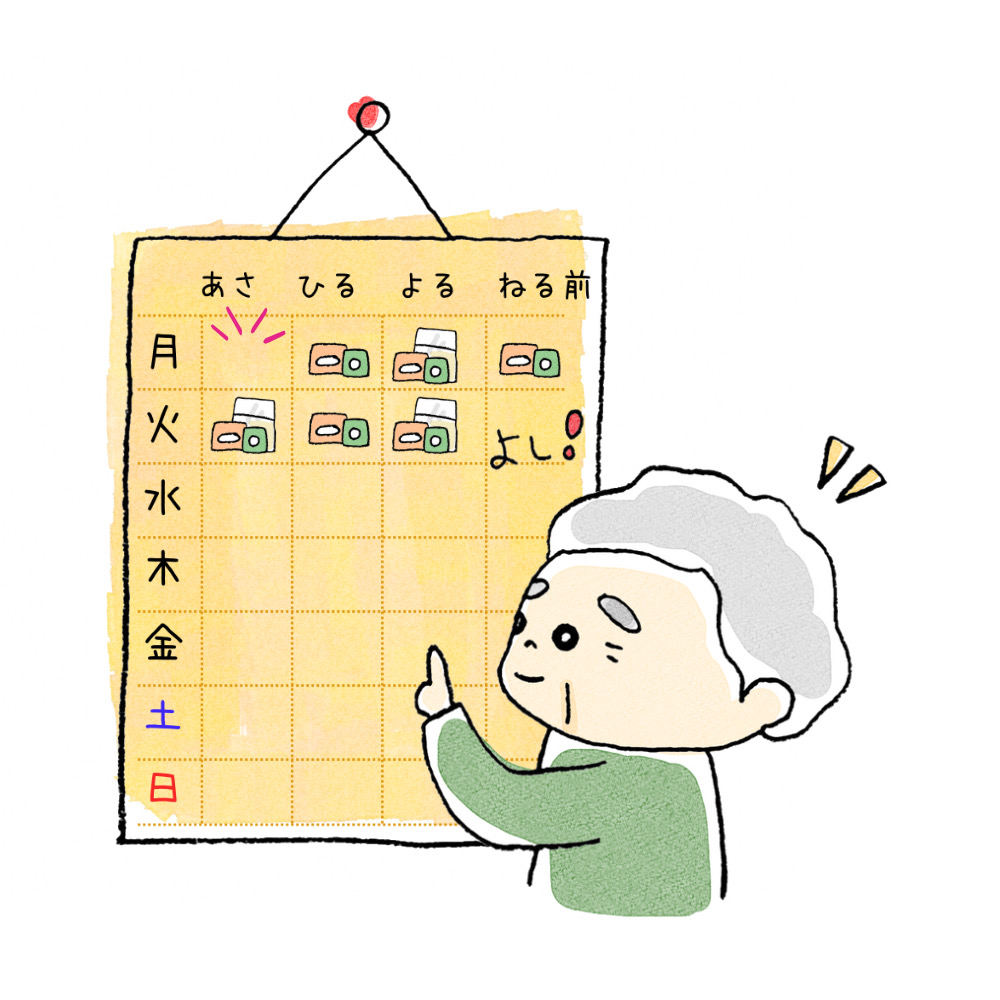

メモやカレンダーを使う

見えるところに予定を書き出したり、薬の管理表を作るなど、日常のサポートが大切です。

我が家の場合、薬は服薬カレンダーを購入し使い父が管理してくれていました。

こんな感じです😊💊

ただ、母は自分ではしっかりしていると思っていたので、いちいち父に指示されるのを嫌がっていました。

この時期は家族にとっても本当にストレスが多く口喧嘩になることも度々でした。

かかりつけ医や専門医に相談

認知症は、早期発見・早期対応がとても重要です。不安を感じたら、まずは医療機関に相談しましょう。

大きなストレスがかかるので一人で抱え込まずに、地域包括支援センターやもの忘れ外来を設置している医療機関、各自治体の福祉課などにも相談してください。

母ももの忘れ外来に通院したり、専門の先生のところで様々な認知症の検査を受け、今後の家族の対応についても指導をしてもらいました。

話を聞いてもらっただけでも心が軽くなったのを覚えています。

家族にできること

- 日常の様子をメモしておく

- 変化に気づいたら無理に指摘せず、自然にサポートする

- 家族の中で情報共有し、各自ができることで協力していく

- 市町村の認知症相談窓口を活用する

【まとめ】

認知症は誰にでも起こる可能性がある身近な病気です。初期症状を見逃さず、やさしく寄り添うことが何より大切です。ただ、家族の負担も相当なものです。経験した人はその苦労がどれだけのものかお分かりいただけると思います。一人で悩まずに誰かに話を聞いてもらうことだけでも救われます。在宅介護において、時には本人よりも家族のサポートの方が重要になってくることもしばしばです。家族あっての「在宅介護」。まわりの力を借りて一緒に進んでいきましょう。

コメント